“文化大革命”期间的所谓“看守所”,“审查委员会”,逐渐演变为林彪、江青、陈伯达一伙的“私设公堂”。在这样的“私设公堂”里,迫害狂们可以为所欲为、无法无天,在审讯中肆意施行逼供信和体罚、严刑拷打。被迫

“文化大革命”期间的所谓“看守所”,“审查委员会”,逐渐演变为林彪、江青、陈伯达一伙的“私设公堂”。在这样的“私设公堂”里,迫害狂们可以为所欲为、无法无天,在审讯中肆意施行逼供信和体罚、严刑拷打。被迫

然而,是人就不甘做一头绵羊,有迫害就有反迫害的斗争。只不过在这种特殊的环境里正义的抗争往往只好被迫采取特殊的形式罢了。

在1966年12月至1967年1月的两个月时间里,外公为抗议专案组的刑讯逼供,曾经绝食三次。

第一次绝食,是在1966年12月10日。

上午,专案组要他交待所谓“反对派”名单。“反对派”本就纯属凭空捏造、无中生有的东西,它只不过是林彪、江青一伙为了达到打倒更多的中央领导人而故意设置的罪名。正因为是莫须有的东西,他拒绝交待。他看穿了他们一伙的阴谋,决不做诬陷好人、连累其他中央领导同志的事情,哪怕会给自己带来怎样严重的打击也在所不惜。

由于他坚决拒绝交待“反对派”名单,他们便对他施加种种压力,并进行逼供。外公忍无可忍,于是在下午宣布绝食。

他未进晚餐,晚上却还被拉去参加中宣部群众大会,接受批斗,站了五小时。造反派狂叫:“如此顽固不化分子,饿死一百个也不要紧。”

11日起来,继续绝食,早餐和午餐未进食。

下午,看守所石所长与他谈话后,他才停止绝食,用了晚餐。

这次绝食进行了二十四小时。

第二次绝食,是从12月17日开始的。

16日晚半夜时分,他已经熟睡,睡梦中朦胧听得一阵急促的喊声:“起来!起来!”他醒了,睁开眼睛,只见石所长站在床前,催道:“快起来,中央首长来了,要提审你!”

“提审?”他倏地坐了起来,“不是‘党内审查’吗,怎么变成审讯了?我犯了什么罪?”

来提审的有三人,其中一人,穿一身军装,戴眼镜――此人原来是关锋――靠察言观色、见风使舵摇笔杆子,写《要害是罢官》之类的文章而得到主子江青的青睐,因而青云直上的文痞关锋。

“中央首长”关锋盛气凌人地向处公宣布:“反党分子陆定一,你已经是无产阶级专政的对象!”

接着他说了两条:“第一,你是反革命分子,改干部待遇为犯人待遇。第二,必须交待‘政变行动’。从去年10月1日起的活动要逐日写下来。必须老实交待,否则,交红卫兵审判!”

说完,不容外公申辩,他们扭身就走了。

就这样,外公一夜之间又成了“反革命分子”、“无产阶级专政的对象。”

原来,外公被撤职后,当时接任中宣部部长的陶铸被迫主持外公的专案。他暗中关照外公,指示办案的人员:陆定一的“生活待遇不变,搬家后一定要安排沙发”,等等。他想尽力保护外公。然而,“文革小组”对此大为恼火,把火烧到了陶铸身上,外公的专案也被“文革小组”直接接管。

|

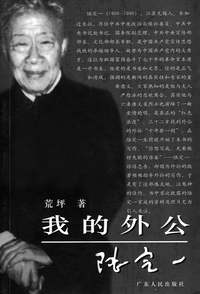

| 作者与外公陆定一在交谈 |

后来,有一天,陆定一专案组的一伙人,闯到陶铸家里,一进屋就把陶铸胸前的毛主席像章扯掉,要他低头弯腰向毛主席像请罪,质问:为什么你主持的陆定一专案几个月都搞不出名堂来,而谢富治他们一接手,马上就有重大突破?为什么要在政治和生活上包庇陆定一?

陶铸之后主管陆定一专案的是陈伯达。

当时,“文革小组”中负责“中央”专案的江青原本想让陈伯达的老婆刘叔晏来负责陆定一的专案组。刘叔晏曾负责过范若愚的专案组。范若愚,山西五寨县人,1936年入党,1959年任《红旗》杂志常务副主编兼中共中央高级党校副校长,“文化大革命”开始不久,被诬为“特务”,成立了专案组,专门整他。刘叔晏“办案有能力”(江青语),使范若愚的冤案范围越搞越大,许多无辜者受牵连。因此,江青要刘叔晏再负责陆定一专案。陆定一的职务远远高于范若愚,刘叔晏自知干不了这个专案,陈伯达就把它接了过去,时间是1966年12月。

诬陷、迫害陆定一,是陈伯达在“文化大革命”中所犯的严重罪行之一。

1980年11月28日上午,最高人民法院特别法院第一审判庭就这一问题审问陈伯达。在回答法庭审问时,陈伯达谈到了他接管陆定一专案的经过:

“……因为江青强迫刘叔晏接受这个案子,又请吃饭,刘叔晏都不干。我看这个样子,不好下台,我就接过来,我说我管好了。为什么我接受这个案子呢?我跟陆定一无冤无仇,为什么接受这个案子?就是有这个原因,就是她要迫害我家庭。我如果不搞呀,不接受这个案子,她要迫害我家庭。我自私自利呀,考虑这个问题,迫害我全家,我当时是有所顾虑的……接受这个案子,她就送来一批材料。江青送我这一批材料是无锡年轻人送来的,还有陆定一家庭的相片。这个问题呀,我就给专案组,专案组不是我组织的,原来已经有了,还有人管了。我给他们谈这件事情,接受她这些材料,看了无锡年轻人搞的材料,我说交给红卫兵审判。如果要追究来源呢,就是这样来的。这个行动当然是反革命……这个批呀,是完全错误的。”

从陈伯达的口供看,似乎他接管陆定一专案是被动的,是由于江青的压力才接手的。但他办起这个案子来却十分积极,且心狠手辣。一接手,1966年12月16日,陈伯达就亲笔写下了陆定一专案的三条指示:

“1.降低生活标准(不超过12元),沙发软床,写字台等等,一概搬掉。2.要他(和她)(即严慰冰――引者注)写逐日活动,先从去年10月起到今年被捕止。3.考虑交红卫兵审判(此事内部掌握)。”

(随后不久,他又下令逮捕陆德。

当晚,就如前面我们所看到的那样,关锋一伙深夜火速来到了看守所提审外公,并将审查改为审讯,原来执行的就是陈伯达的指令。

关锋走后,外公住的房间里的写字台、沙发、席梦思立即被搬走了。

专案组还对外公宣布:“你犯了法,是反革命,对你不是党内审查,而是审讯了。老实交待你们的‘改变行动’和‘反对派名单’。”

在这以前,外公一直相信审查委员会会秉公办事,认真调查,以事实为依据,澄清自己的问题。没料到现在就这样给他扣上了“反革命分子”的帽子。

他不服!

根本没有“政变行动”,这不过是林彪的诬陷。硬要交待,这完全是逼供信。如果为了自己的“出路”,“承认”自己进行了“反革命活动”,交待“反对派名单”和“政变行动”,则不合事实,更严重的是将诬害好人,损害党的利益。作为一名正直的共产党员,岂能做出此等伤害同志、危害党的事情。反之,当然就是违抗、顽抗,就会加重“罪责”。

摆在外公面前的,就是这两种选择。

在“文化大革命”中,许多人为了坚持真理、求得清白,而被迫害致死、致残;更有一些干部和学者,为了不昧良心而又逃避这两种痛苦的选择,采取了自杀谢世的做法。而外公已向党中央表示:绝不自杀。面对种种非人的逆境,老人要抗争下去,绝不逃避和低头!

宁为玉碎,不为瓦全。他既不接受莫须有的反革命罪名,也坚决拒绝交待所谓“反对派名单”和“政变行动”。他要求申诉,要看守所石所长转告专案组派人来谈话,可是专案组的人却不露面。

满腔怨愤,无处申诉,愤怒之极,他开始第二次绝食。

此次绝食,从17日至18日,进行了两天。

18日晚五时,石所长要他进食,并以违反纪律相胁。外公提出复食的一个条件:他要写信给毛主席,如果看守所同意将信转呈,他将于第二天复食。

石所长表示同意。

夜八时,他写下一封信给毛泽东,信中反映了他的处境,并声明:“我不是反革命分子,根本没有‘政变行动”。”“硬要我交待,除非逼供信,而这是违反党的利益的。”

信交给了石所长,石所长把它交给了专案组。专案组根本没有往毛泽东处送,笔者后来查阅到此信原件,只见上面有两行批字:“已送关锋转报陈伯达。信存动态卷。”可见,“转呈”的应诺只是个花招,信到陈伯达处即被扣压。

当然外公不知道他们会不守信用,便于19日进食。

第三次绝食,历时最长,从1967年1月3日晚起至8日中午,为期五天。

1966年12月30日,为了配合打击刘(少奇)、邓(小平)、陶(铸)“反革命集团”和贺龙“二月兵变”的行动,专案组人员与审讯人员又下达了交待“政变行动”的命令,并限期在1967年元月3日交卷,否则,从重处罚。

外公在12月31日写信直截了当地答复专案组:“绝对没有做过‘政变行动’。”

1月1日,专案组人员来到外公那里,警告他“不许反扑”。

2日,外公还没有做出交待。

3日,规定的“交卷期限”已到,外公依然没有交待。

专案组急了。也就是3日这一天,又对外公进行审讯。

他们强迫他交待他与彭真如何进行“反革命密谋”的活动。他拒绝交待,审讯人员便暴跳如雷,拍桌子,骂人,对他施行罚站。

其中一人以讥讽的口气对他说:“你不是已经绝食过两次吗?如果你有骨气,应该再绝食,绝食到死哇!”

外公回答:“我是有这骨气的,但绝食是所里不允许的,看张所长(看守所的另一位所长――引者注)怎么说吧。”

而这位姓张的身为所长,竟也以刺激的口气说:“吃不吃由你自己决定。”

性格刚强、满腹怨愤的外公无法忍受这种刺激和凌辱,当即说:“既然如此,我从今晚起绝食!”

内在里,绝食是他对给自己强加的莫须有的罪名表示抗议的一种方式,而且是不得已才采取的方式。然而,惨无人道的是,他已经开始绝食了,却依然把他押到群众大会上批斗,4日上午一次,5日上无又一次,每次站几小时。

6日,亦即绝食后的第三天,他的身体已十分虚弱,却还要对他进行审讯。而且上、下午连续进行。

迫害狂们就是这样丧尽天良,对一位绝食中的老人竟如此恣意摧残和折磨,连起码的人道主义也不讲,残忍到了令人发指的地步。

不但没有人进行劝阻,反而还在加深刺激。

4日,从批斗会回来,已是晚8时,他躺下了,刚睡稳,却又来一人,故意将他闹醒,恶声恶气地说:“死反革命,打算如何?你可得坚持呀,坚持下去就是胜利哟!”

7日,绝食已进行到第四天,他已卧床不起,心脏出现间歇跳,每分钟二十次。

他们才慌了手脚,不得不叫医生给他打针。

石所长还对他发出警告:“如此下去,只能加重罪责,却达不到目的。”

8日,他已极度虚弱。

中午,看守端来米汤,留下话:“石所长交待,你吃也得吃,不吃也得吃。”

外公要石所长来,问:“此话是不是你代表中央说的?”

石所长说:“我是中央派来管你的。”

外公说:“那么,我服从你。”

于是复食。

事后,石所长又指责说:“你不是不知道,只有毛主席能够代表中央,为什么把我也看作代表中央?”并说绝食是一种“反扑”,是反革命行为,必须为此写出检查书,说明绝食的本质、原因和耍了什么花招。

外公在“检查”中申辩:

外公在“检查”中申辩:

“(一)我并不想拒绝交待。

(二)我服从中央,要我做什么就做什么,没有反扑。

(三)我的这次绝食不是反革命行动……

因此,我认为,我的罪名,突然加在我的头上,我是不能担当的……

绝食是万不得已的情况下表示意见的一种手段。

关于我热烈要求平反,那应该是正当的愿望。”

此后,仍然是没完没了的审讯、批斗、写交待、强迫劳动……

(摘自《我的外公陆定一》,广东人民出版社出版,定价:33.00元。)